डिजिटल डेस्क : तारीख 2 अक्टूबर 1869 थी और दिन शनिवार था। गुजरात के पोरबंदर शहर में चूने से ढका एक छोटा सा घर गूंज उठा . यह किलकारी करम चांद गांधी और पुतलीबाई के सबसे छोटे बेटे मनियार थे। वही उन्माद बाद में भारतीय राष्ट्र महात्मा गांधी के पिता बने। गांधीजी ने अपना पूरा जीवन भारत और उसके लोगों के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन उनका जीवन बिना विवाद के नहीं था।

गांधी जयंती पर आज हम महात्मा गांधी के उन 6 फैसलों की कहानी लेकर आए हैं, जो आज भी विवादित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उनके सबसे विवादित फैसले से…

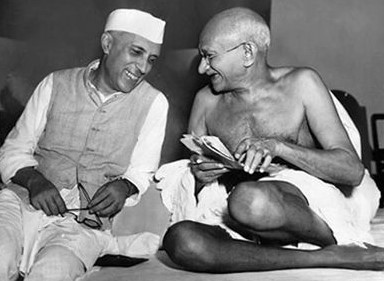

- नेहरू की जगह पटेल को प्रधानमंत्री बनाने पर पूरा जोर

नए अध्यक्ष का चुनाव 29 अप्रैल 1946 को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में होना था। यह चुनाव सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष ने भारत की आगामी अंतरिम सरकार का प्रधान मंत्री बनने का फैसला किया।

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे नेता मौजूद थे। सरदार पटेल ने अध्यक्ष पद के लिए 15 में से 12 प्रांतीय समितियों को मनोनीत किया। गांधी की इच्छा के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए नेहरू का नाम भी प्रस्तावित किया गया था।

कांग्रेस अध्यक्ष के दो नाम थे- पटेल और नेहरू। अगर पटेल अपना नाम वापस लेते हैं तो ही नेहरू निर्विरोध चुने जा सकते हैं। कृपलानी ने पटेल के नाम से वापसी की याचिका लिखी और हस्ताक्षर के लिए पटेल के पास भेज दी। पटेल ने कागज पर हस्ताक्षर नहीं किया और गांधी को आवेदन भेजा।

गांधी ने नेहरू की ओर इशारा करते हुए कहा, ‘जौहर, कार्यकारी समिति के अलावा किसी भी प्रांतीय समिति ने आपका नाम प्रस्तावित नहीं किया है। क्या बोलती हो लेकिन नेहरू यहां चुप रहे।

गांधी ने पटेल को कागज लौटा दिया और इस बार पटेल ने अपनी वापसी पर हस्ताक्षर किए। कृपलानी ने तुरंत नेहरू के कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुनाव की घोषणा की। (संदर्भ: कृपलानी की पुस्तक गांधी-हिज लाइफ एंड थॉट्स)

अपनी पुस्तक इंडिया: फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में, उस समय के एक प्रमुख पत्रकार, दुर्गादास ने लिखा, “राजेंद्र प्रसाद ने मुझे बताया कि गांधीजी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने वफादार साथी का बलिदान किया था।” गांधी ने एक साक्षात्कार में कहा कि जवाहरलाल नेहरू कभी भी दूसरे नंबर पर आने के लिए तैयार नहीं होंगे। दो सरकारी वाहनों को खींचने के लिए दो बैल होंगे। इनमें अंतरराष्ट्रीय मामलों के लिए नेहरू और राष्ट्र के काम के लिए पटेल होंगे।

एक अन्य अवसर पर, गांधी ने कहा कि जब अंग्रेजों से सरकार छीनी जा रही थी, तब नेहरू की जगह कोई और नहीं ले सकता था। वह हैरो के छात्र थे, कैम्ब्रिज से स्नातक और लंदन में बैरिस्टर थे, लेकिन अंग्रेजों को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते थे।

पटेल का आक्रामक रवैया और बुढ़ापा भी गांधी के इस रवैये का कारण हो सकता है। पटेल गांधी से सिर्फ 6 साल छोटे थे, जबकि नेहरू पटेल से करीब 15 साल छोटे थे। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब सरदार पटेल 71 वर्ष के थे और नेहरू केवल 56 वर्ष के थे।

- कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद सुभाष चंद्र बोस की खिलाफत

1938 में हुए कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे। उन्होंने अपनी शक्ति से सभी को चकित कर दिया। हालाँकि, तब तक, गांधी के साथ उनके मतभेद दिखाई देने लगे थे।

सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पत्नी एमिली शेंकेल (नेताजी का कम्पलीट बंगमाय खंड 7, 04 अप्रैल 1939) को लिखा, “इसमें संदेह है कि मैं अगले साल फिर से पार्टी अध्यक्ष बन पाऊंगा। मैंने अभी तक उनसे बात नहीं की है।”

इसी माहौल में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 29 जनवरी 1939 को त्रिपुरी में चुनाव हुए। इस पद के लिए महात्मा गांधी की पहली पसंद अबुल कलाम आजाद थे। कलाम को नकारने के बाद, गांधी ने पट्टावी सीतारमैया को नामित किया। सुभाष को 1580 और सीतारमैया को 1377 वोट मिले. गांधीजी और पटेल की तमाम कोशिशों के बावजूद वे जीत नहीं सके।

गांधीजी ने सार्वजनिक रूप से इसे अपनी हार के रूप में स्वीकार किया। उसी समय गांधीजी ने कांग्रेस कार्यसमिति को छोड़ दिया। पटेल और कई अन्य सदस्यों ने बाद में कार्यकारी समिति से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद सुभाष के लिए अपने पद पर बने रहना बहुत मुश्किल हो गया।

अप्रैल 1939 में, सुभाष ने अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की कलकत्ता बैठक में इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद ने ली। बोस ने कांग्रेस में अपनी खुद की पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई।

जेपी मिश्रा ने इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की शोध पत्रिका ‘हिस्ट्री’ में लिखा है कि बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन के बाद कांग्रेस हाईकमान ने राजनीतिक रूप से बोस के प्रभाव को पूरी तरह खत्म करने का फैसला किया। हालाँकि सुभाष अभी भी बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्हें जुलाई 1939 में पद से हटा दिया गया था और तीन साल के लिए किसी अन्य पद पर रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

क्या महात्मा गांधी ने मनाया अपना जन्मदिन, क्या करते थे उस दिन बापू? यहां जानें

- चौरा चौरी घटनाओं के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लेना

4 सितंबर 1920 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर असहयोग आंदोलन का आह्वान किया गया। गांधीजी का मानना था कि यदि असहयोग के सिद्धांतों का ठीक से पालन किया गया, तो अंग्रेज एक वर्ष के भीतर भारत छोड़ देंगे। इनमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अंग्रेजी कानून, शिक्षा और संस्थानों का बहिष्कार शामिल था। असहयोग आंदोलन काफी हद तक सफल रहा, लेकिन फिर चोरी हो गई।

4 फरवरी 1922 को कुछ स्वयंसेवकों ने चौरी चौरा कस्बे में एक सभा की और जुलूस निकालने के लिए पास के मुंडेरा बाजार को चुना। पुलिस कर्मियों ने उसे रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस फायरिंग में तीन नागरिकों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने चौरी-चौरा थाने में आग लगा दी. इसमें 23 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस हिंसा के बाद 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया।

महात्मा गांधी के फैसले से क्रांतिकारियों का एक समूह नाराज हो गया था। जवाहरलाल नेहरू और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने वाले अन्य नेता आश्चर्यचकित थे कि गांधी ने ऐसे समय में संघर्ष को रोक दिया जब नागरिक प्रतिरोध ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी स्थिति मजबूत कर ली।

16 फरवरी 1922 को गांधी ने अपने निबंध ‘चौरी चौरा का अपराध’ में लिखा था कि अगर इस आंदोलन को वापस नहीं लिया गया होता, तो ऐसी ही घटनाएं अन्य जगहों पर होतीं। उन्होंने कहा कि घटना में शामिल लोगों को अपराध के लिए पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए.

गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष कुमार प्रशांत कहते हैं कि उस समय असहयोग आंदोलन जीत के कगार पर था, लेकिन चौरी चौरा की घटना के बाद गांधीजी ने इसे वापस ले लिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह भटक रहा है। कई लोगों ने यह भी कहा कि 1922 में आंदोलन इतना तेज था कि अंग्रेज दबाव में थे और तभी हम आजाद होंगे।

असहयोग आंदोलन की वापसी ने कई युवा भारतीय राष्ट्रवादियों को गांधीवादी पथ से दूर कर दिया। इन क्रांतिकारियों में योगेश चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल, अशफाकउल्लाह खान, जतिन दास, भगत सिंह, भगवती चरण भोहरा, मास्टर सूर्य सेन और अन्य शामिल थे।

- गांधी-इरविन समझौता: क्या महात्मा बिप्लोबी वास्तव में भगत सिंह को बचा सकते थे?

8 अप्रैल, 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली की केंद्रीय परिषद पर दो बम फेंके और उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। भगत सिंह की मंशा किसी की हत्या करने की नहीं थी। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के विरोध में आजादी की आवाज को दुनिया के सामने ले जाना चाहिए था।

भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 7 अक्टूबर 1930 को फांसी दी गई और निर्धारित तिथि से एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई।

फांसी से 17 दिन पहले 5 मार्च 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना जाता है।

समझौते की मुख्य शर्तें हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई थी। इसके अलावा, समुद्र तट पर नमक बनाने का भारतीय अधिकार, आंदोलन के दौरान इस्तीफा देने वालों की वसूली, आंदोलन के दौरान जब्त की गई संपत्ति की वापसी जैसे मुद्दे थे। बदले में, कांग्रेस ने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए सहमत हो गई।

इतिहासकार एजी नूरानी ने अपनी किताब द ट्रायल ऑफ भगत सिंह के 14वें अध्याय में गांधी के बारे में सच्चाई बताई है कि गांधी ने भगत सिंह की जान बचाने के लिए आधे-अधूरे प्रयास किए। उन्होंने वायसराय से भगत सिंह की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की जोरदार अपील नहीं की।

इतिहासकार और गांधी पर कई पुस्तकों के लेखक अनिल नवरिया ने कहा कि गांधी ने भगत सिंह की फांसी को कम करने के लिए वाइसराय तेज बहादुर सप्रू, एमआर जयकर और श्रीनिवास शास्त्री को भेजा था।

अप्रैल 1930 से अप्रैल 1933 तक ब्रिटिश सरकार के गृह सचिव हर्बर्ट विलियम इमर्सन ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि भगत सिंह और उनके साथियों को बचाने के लिए गांधी के प्रयास ईमानदार थे और उन्हें उन्नत कहना शांति दूत का अपमान था।

गांधीजी के अनुसार, ‘अगर मुझे भगत सिंह और उनके सहयोगियों से बात करने का अवसर मिलता, तो मैं उन्हें बताता कि उन्होंने जो रास्ता चुना था वह गलत था और असफल रहा। ईश्वर को साक्षी बनाकर मैं यह तथ्य व्यक्त करना चाहता हूं कि हिंसा के मार्ग पर चलकर स्वराज प्राप्त नहीं किया जा सकता। मुश्किलें ही आ सकती हैं।

- दलितों का संरक्षण और पुणे अंबेडकर के साथ समझौता

17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की स्थापना की। इसमें दलितों समेत 11 समुदायों को स्वतंत्र राजनीतिक चुनाव का अधिकार मिला है. इसके जरिए दलितों को दो वोट का अधिकार मिला। एक वोट में दलित अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते थे और दूसरे वोट में वे सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते थे।

भीमराव अंबेडकर का यह भी मानना था कि दलितों का दो मताधिकार उनकी बेहतरी की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। दलितों को दिए गए इस अधिकार के महात्मा गांधी विरोधी थे। महात्मा गांधी का मानना था कि यह हिंदू समाज को विभाजित करेगा।

इसके विरोध में महात्मा गांधी ने सबसे पहले ब्रिटिश शासन को कई पत्र लिखे। यह सुनकर महात्मा गांधी ने पुणे की यारवारा जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि वह अछूतों के लिए अलग मतदाताओं के खिलाफ अपना जीवन व्यतीत करेंगे।

भीमराव अंबेडकर 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे पुणे की यारवारा जेल पहुंचे। गांधी और अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पुणे समझौता कहा गया। समझौते ने दलितों के लिए अलग मतदान और दो मतदान अधिकार समाप्त कर दिए। बदले में, दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधायिका में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों का 18 प्रतिशत कर दी गई।

- गांधी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये देने के पक्ष में थे

20 अगस्त 1947 की बात है। पांच दिन पहले अस्तित्व में आई पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन गुलमर्ग के नाम पर कश्मीर पर कब्जा करने की साजिश शुरू कर दी थी। योजना के अनुसार, 22 अक्टूबर को सशस्त्र कबीलों ने मुजफ्फराबाद पर हमला किया। 26 अक्टूबर तक स्थिति ऐसी हो गई कि राजा हरि सिंह ने जम्मू और कश्मीर को भारत में मिलाने के एक पत्र पर हस्ताक्षर किए। तुरंत ही एयरलिफ्ट से कश्मीर पहुंची भारतीय सेना ने आदिवासियों के साथ पाकिस्तानी सेना को खदेड़ना शुरू कर दिया।

इधर, विभाजन के दौरान यह तय हुआ कि भारत एक बड़ा देश होने के नाते पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपये देगा। भारत ने पाकिस्तान को 200 करोड़ रुपये की पहली किस्त का भुगतान किया, जिस समय पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया। भारत में सरकार से लेकर सेना तक को मालूम था कि अगर बाकी 55 करोड़ रुपये पाकिस्तान को दे दिए गए तो उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ जंग में किया जाएगा. नतीजतन, भारत सरकार ने पाकिस्तान से दूसरी किस्त रोक दी।

लॉर्ड माउंटबेटन उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। उनका मानना था कि भारत को पाकिस्तान को अपने पैसे का एक हिस्सा देना चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। महात्मा गांधी का यह भी मानना था कि समझौते के मुताबिक भारत को पाकिस्तान के पैसे को बांटना चाहिए. यह उसकी नैतिक जिम्मेदारी है।

कई लोगों का कहना है कि महात्मा गांधी इसके लिए भूख हड़ताल पर गए थे। हालांकि, उपवास का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। 13 जनवरी 1948 को गांधी ने एक प्रार्थना सभा में दोनों धर्मों के लोगों से बात की, लेकिन 55 करोड़ रुपये का जिक्र नहीं किया। उन्होंने 15 अगस्त को एक पत्रकार से बातचीत में 55 करोड़ रुपये का जिक्र तक नहीं किया. भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्ति में गांधी द्वारा पाकिस्तान से 55 करोड़ रुपये की मांग का उल्लेख नहीं है।

बापु दिन भर एक छोटी पेंसिल की तलाश में रहते हैं! उसमें क्या था? जानिए

1953 में पाकिस्तान ने फिर से भारत से उस पैसे की मांग की, लेकिन तब कश्मीर के प्रधान मंत्री बोक्शी गुलाम मोहम्मद ने जवाब दिया कि पाकिस्तान के पास भारत की लगभग 600 करोड़ की संपत्ति है, जिसका भुगतान उन्हें पहले करना चाहिए। पंजाब राज्य सरकार ने कहा कि पाकिस्तान पाकिस्तान को पानी के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये का बिल देता है, अगर पाकिस्तान भुगतान करता है, तो भारत भुगतान करेगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए पाकिस्तान को 4.5 लाख रुपये का भुगतान किया। इन सभी कारणों से दोनों देशों के बीच धन का आदान-प्रदान नहीं हुआ।